2013MBA(2)班 邝嘉荣

序——

任何人都不相同,但刚好有了相同之处。

我们需要发现,或者创造这些相同之处。

然而发现这些相同之处,必须接受不同。

|  |

密苏里州立大学Missouri State University并没有出现在蚂蜂窝任何一篇游学攻略上,反而提及密歇根州立大学Michigan State University挺多。

密苏里春田市有以往没见过的城郊宁静,平和得不像走在2015年的城市街头;相当程度的现代化,先进得不像2015年的中国大学。设施观感告诉你这是2015年,人口和房屋密度告诉你这是个乡村,加在一起告诉你这不是在中国。

这里是一个平凡的美国中部城市,没多少外国人前来旅游和贸易,比起数天后奔波在街头就能随便抓个深圳高中生聊天的纽约第五大道,这里呈现一种美国的原生态。1943年落成的芝加哥奥黑尔国际机场,看起来像是华工游学团包场的布兰森地区机场。街道宽敞房屋散落的春田市、干净明亮的教学楼和校舍,共同构成了我对美国的第一印象。

在游览校园后的第一节课是美国商业文化导论Introduction to American Business Culture (9.30),由颜值甚高人也十分Nice的Brad Bodenhausen教授主讲。(以下提及的课程内容不仅限于密苏里课程的内容。)

“We see things not as they are, but as we are.”(H.M. Tomlinson)。这句话奠定了整个美国之行的基调。

如果对美国的外在形象拥有了首因印象,那么从内禀根源上对比就是这节课的内容。

特定的行业和商业模式,一定的发展阶段,会有其适合的不同文化和制度。特定的组织和文化承载不同的商业活动,会呈现出不同的效率。

这本来就是钱德勒的观点,扩展到文化上也相当好理解。

文化的更替与社会的经济和政治的发展紧密相关;互联网和全球化,工作和居住地粘性,彼此构成了一对矛盾。在稳定的社会环境里面文化的代际流失和更新当然缓慢,当面临新的经济冲击、政治冲击的时候,更新的进程就会理所当然的加快。然而这个过程中文化的剩余部分,取决于文化与新的经济形势的适应程度和它本身扎根基础的动摇程度。

游学的过程是跨文化的体验,从游学对本身的影响、和对将来规划的改变,可以从侧面评价短期穿梭于不同文化之间的感受。对比于日常生活中的角色转换、工作的改变等等,某种意义上适应文化差异的能力应该是反比于过去经历的稳定程度。

|  |

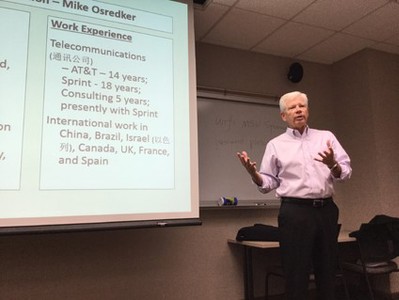

接下来组织战略的相关课程主要由Mike Osredker教授来讲授。

The Basics of Organization Strategy and Policy《组织战略和政策的基础》

Aligning Organizational Operations with Business Strategy 《组织运营与商业战略的匹配》

10月1日,对比起正式进入国庆休假模式和朋友圈晒图大赛的小伙伴们,一想到我们跑到这遥远的世界另一半来读书索理,顿感与众不同。

Mike教授在某大型电信公司里工作过,穿插在课程中的工作分享一定程度上告诉我们,中国公司那些破芝麻烂谷子的问题在美国也能碰到,至于具体的内容嘛,大家下次去美帝游学听一下就知道了o(^▽^)o。

|  |

Introduction to Missouri State University Executive MBA Program

下午是跟在Glass Hall学习的MBA中国学生交流。

其实在MSU,除了华工等学校合作交换而来的MBA学生,还有很多是各公司和行业协会送来学习一年的人员。他们中有些人的感受是有机会能离开工作,在校园里安静地将过去的经验系统地、理论地梳理出来。

其实这跟我们的在职MBA的主要目的差不多,但两者还是有重大的区别的。

三年下来,个人觉得MBA的生活是一种仪式,通过固定定时付出时间和在特定的场合,有意识地将这段时间以往的生活方式驱除,替换成一种新的形式。为了让这段时间起码匹配已经付出的时间和金钱价值、还有沉没成本,甚至更为超出,人就会有意识或无意识地用新的方式去填充这段时光。

所以有人选择上课,有人选择喝茶,每个人都选择了合适自己的方式。但有一个共同点,大家的生活都跟以往不一样了。单纯从这个角度来说,MBA生活的仪式感越长,参与感越强,越愿意为之投入,那么MBA的生活对每个人的价值增长就越好。所以,付出了完整的一年时间、脱离原有的圈子、也不受太多人脉的牵连,在异国他乡专注于这种梳理,很自然地能得到很大的提高。至于是否选择这样的道路,就要看每个人自己的需要了。毕竟每个人身上有不同的限制,有不同的资源,不同的付出和期望。

以上这些思考得益于大家的讨论,尤其是Catherine的分享。

一天的课程结束,回到酒店时我们有种已经到了美国三四天的感觉。

不仅仅是飞行的跋涉、外语的授课,更根本的是日常的一切都用另外一种方式去表现。

|  |

Attend Executive-in-Residence lecture for MSU Executive MBA Program

上午依旧是颜值很高的Brad Patton先生的讲座。感觉这里好多Brad先生,Brad Pitt也是在密苏里州长大,并在密苏里州大学哥伦比亚校新闻系毕业。Brad先生讲述的是Hertz设备租赁公司进入中国市场的过程中跨文化冲突的一些例子,包括美方对安全的看法和员工培训,以及中方管理者的观念对比。

|  |

Designing, Creating and Implementing a Strategic Culture

“The Great Game of Business” Philosophy of Open-Book Management

Tour of SRC Electrical

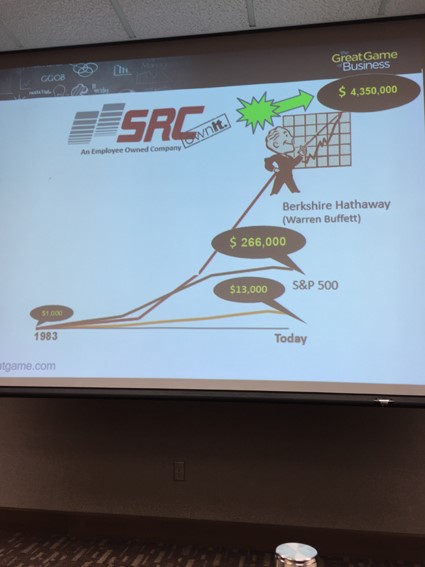

下午参访的SRC是一家将汽车废弃元件进行回收再造并做成产业化的公司,他们执行的The Great Game of Business和Open-Book Management的确是一种有意思的做法,将企业的财务报表对所有员工展示,将透明化做到了一个新的台阶。

我很期待有人读到这里会提出两个问题:1.这种回收出来的东西怎么保证质量?2.三表公布不会被竞争对手恶意利用?

这个同样是我的问题。

除了完善的质量体系和法律体系能支撑第一个问题的答案,第二个问题到底是不是我平白无故的担心呢?

另外按企业方的说法,他们的收益回报如下。

厂房一位黑人大叔很开心的跟我们说,他在SRC学到了怎么看报表,在家里也会跟女儿说一些财务的知识,他女儿在某个财务类的比赛中获得了很优秀的名次。因为厂房不允许拍照也没有录音,所以记得不太清晰了,但大叔的自豪感应该可以让很多企业家思考一下员工和员工的家人从企业获得了多少的自豪感和自信感,这种感觉来源于高薪酬福利、传承的铁饭碗还是值得信赖的能力?如果从这个角度上,纵使级别上相差太远,但跟通用的Crotonville学院能算是隐有相通之处了。

如果有上过晁罡教授的《企业文化伦理》和去过东莞市泰威电子有限公司参访的同学,有机会可以做一下对比。

(学院通讯稿:http://pub.cnsba.com/mba/ShowNotice.asp?id=3724)

这个企业的确很有意思,已经运营了22年,然而其理论是否正确只能靠有兴趣的有心人去跟踪,看它是否持续如此的经营状况、下坡或是被并购,毕竟经营哲学只是商业成功的一个小角落。

这天晚上大家缓过劲儿来,在酒店的泳池边上举行了小型的国庆晚会,以特色啤酒为引子展开了在异国的一场大讨论。

|  |

Bass Pro Shops and the North American Outdoor Recreation Industry

鲈鱼专家(Bass Pro Shops)户外用品专卖店,卢森堡先生说这是全美单位面积创造商业价值最高的公司。

虽然布置了各种浪费空间的摆设,但却成为了少数让女人等男人买完东西的体验式消费场所;鲈鱼专家的设计理念是通过让消费者慢下来(slow down)建立信任感。

光说PPT当真没啥感觉(事实上大家看起来对接下来的一天都没啥正确的预期)直到到了现场。

Bass Pro Shops Outdoor World

所有的Bass Pro Shops连锁店有共同的高大屋脊设计,但同时也跟当地的户外景色一致;人行走其中,会明白自己的确是在当地的Bass Pro Shop连锁店。

店里面有多到一开始让你意外、继而便习以为常的鹿头标本和大熊、大牛标本,有流水,有树木,我认为这种设计才是能让人投入的室内设计。

无论是听取店员介绍,或者去疯狂购物,都很有意思。

Tour of Big Cedar Lodge (wilderness resort) and boat tour of Table Rock Lake

在Bass Pro Shops Outdoor World 度过早上和午餐,我们在度假村玩疯了。

我想大家都记得小王子吧?“正因为你为你的玫瑰花费了时间,这才使你的玫瑰变得如此重要。”

在价值观标准单一、信仰信任缺失的土地,时间只有花在能换取利润的地方才有价值,一切都需以利益为解释核心。然而你的玫瑰在哪里呢?

在Table Rock Lake的游艇观览是全程最令人惊喜的部分。午后的阳光下在清澈的湖面驾驶游艇,或者在扑面清风中歇息,或者在荡漾中垂钓,这种休闲的气息好像多年没有出现在生活之中了。尽管在船上极为开心,一推油门就能制造一船滚地葫芦和刚睡醒的发型若干个,摆造型得不亦乐乎,但我也很关注那些开着小船垂钓的人们。

|  |

后面从芝加哥开往纽约的路上经过一个美丽的湖,湖边也是大量的私家船。这种产业估计在中国很难混得开,并非我们没有能买游艇的土豪,而是基本上找不到清洁干净的湖泊。同时以中国的游客密度,估计有这样的度假村也挤得让人没了游玩的心情。

不同的社会、文化和生活方式的确能塑造出不同的消费习惯,不知道在外国人的眼中,中国人的生活有趣在哪里呢?

|  |

在美国,很多人跟我说中国是个很迷人很美丽很有趣的地方,可惜我没有继续去深究一些具体的例子。

虽然扎根于PESTEL的商业模式很难移植,但去看看这些对比还是很有意思的。

次日便是最后一天,回到酒店,中国的孩纸此刻应该在玩(也有说在暴雨和黑暗中颤抖的),但我们不是在打包行囊准备飞走,而是在大洋彼岸依旧忙着做作业。

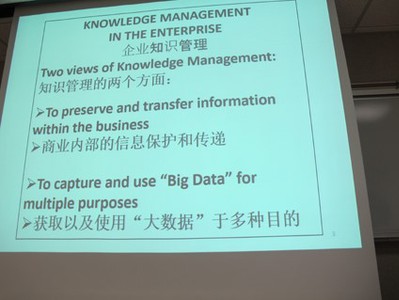

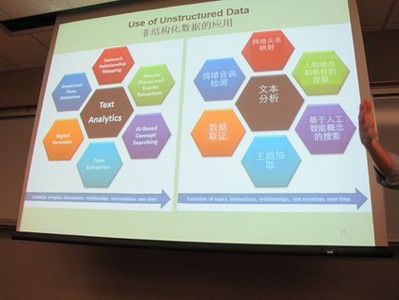

Knowledge Management as a Part of Organization Strategy

|  |

幸好一直对知识管理很感兴趣,即使上下眼皮打架也能理解Mike教授在说啥,部落知识的概念跟平时接触到的隐性知识一致,但非结构化数据则是一个比较新的内涵。

部落知识的定义可以结合以下三点理解:1.显性知识与隐性知识;2.实际状态和个人意识的知识矩阵;3.知识管理流程。个人知识管理的要点在于标签化、易搜化、循环化和唯一载体化。这方面的入门书籍可见《你的知识需要管理》 。

企业知识管理可以关注一下刚刚结束的《中知联2015年知识管理联盟峰会》。

2014年的两次小范围分享(2014年8月31日中国知识管理营运群广州夏季论坛;12月5日中国知识管理运营群冬季论坛广州分论坛),我都曾分享知识管理的内容。过往我简略地将企业的知识管理区分为三个阶段(未作详细研究和论证)

第一阶段:基础级别的企业知识是通过制度和流程进行传播和规范的,这需要企业达到一定的管理水平。我们可以去看ISO认证,完成了认证也就相当于让组织学习到了关于规范化、标准化的体系了。

第二阶段:关于业务的经验和行业的发展,这些知识是掌握在个人手中的。以往我们普遍倾向于用一个业务能力和团队能力兼备的牛人来带业务团队,事实上这种做法是通过个人的知识指导团队发展方向。这种做法需要较高的人才素质。越来越多的企业,包括华为,中兴等高科技企业,还有回国之后对麦当劳的了解等,都建立起了企业的培训机制甚至是企业大学,也就是将业务知识和组织能力进一步分离,达到通过某种模式将组织需要的知识留在企业里面的目的。

从这个方面看,SRC甚至将这种知识推广到了员工的家庭,这是相当有意思的印证。

第三阶段:对于企业知识的自行增长做调控。这个阶段的组织已经实现了知识的良性循环,既能让知识在企业这种组织内存活,也能培养出能自我增值知识的员工。此外还应该使得企业的各组分不仅有自有的专业化,同时也跟其他组分的知识有满足业务要求之上的了解程度。目的则是通过信息或知识的自由流动去进行知识再创造。

对于以上的内容我想借用从知识管理圈子中的学习回来的一个概念,就是在知识管理(CKO线)的很多任务是“溶解”在公司日常的行政管理和制度管理中的。目前国内的企业创新和知识利用程度还不够高,使得知识管理就像溶解在水里面的溶质,浓度不够高时根本无法结晶沉淀。所以知识管理的作用大家都能依稀体会到,但还没有足够的支撑将其独立出来。很多人手上的资料还没完全摆脱“家藏万G书,一问呆如猪”的阶段,而很多民营公司也没有完成制度化管理的。所以知识管理一般只能在成规模和成体系、尤其是高科技类型公司中有立锥之地,而对粗放型和壕指挥枪的公司束手无策。

但经过这次课程,发现非结构化数据是一个对我来说全新的概念。然而对于非结构化数据的研究是技术性很强的领域,想去了解也心有余而力不足,也许这就是文科生去爱好知识管理的软肋吧,看来我对知识管理的爱好还是任重道远啊。

MSU Football “Game Day” Experience

完成了最后的测试,然后就去现场体验传说中的美式足球比赛了。

|  |

出发前我以为有机会亲自下场跟橄榄球队员BANG BANG BANG地撞,所以一直觉得这下午的行程对我是在没啥意思。理所当然地我的预测在这跨文化对比下是算了,人家压根没想过让你下场——

上午测试完毕,我们来到球场外的广场上,此处已经是热闹非凡,我们找到学院的大本(zhang)营(peng)稍微吃了一顿,就跑出去体验生活了。

密苏里州立大学校园的大型活动,感觉所有人的热情都调动起来,而且他们的投入有着与之匹配的身体表现、活动形式和规模;所有人都移步到会场,大有万人空巷之感.

Program Completion Reception and Ceremony

回到课室就是颁发证书啦!

每人一张证书,还有一些小纪念品。

|  |

此后我们游学中这个“学”的环节就告一段落了,与进入社会之后才在一起学习的同学出行,跟与家人旅游、单位组织旅游等等都有很大的不同,这样的旅程多少让我有更多的一些感想:

一、因为作为MBA第三年的我很多课程已经上过,有相应的知识铺垫;听力尚可,所以上课感觉还好。经过这次游学,我认为重点就在于专注理论之外的美国特色,也要带着自己的问题去经历;如果觉得没有必要那么严肃的,就彻底地融入当地现场和气氛。

二、旅行,就是看不同的一切。

街道、房屋、校园、学生、文化交缠,迥异于以往在国内所见的城市乱象、乡土气息和国内外旅游点。我不知道凭这个印象能不能断定这就是美国。

尤其是在行程中包含了校园的时间,居住在一个没有太多旅游业的地方,为了学习而严格安排行程的异国日程。校园时光告一段落,又在美国的风光、文化、信仰和商业中穿行。即使是浅尝辄止的12天旅行,这种对比也比12天的单纯留学或12天的美国旅游来的有趣。

三、虽然写了近七千字,但还有很多感悟和体会没有留下来,留待以后慢慢发掘。

以上的感悟,可以跟经常出国工作的同学多做交流,他们的感受有助于对我的感悟纠偏,希望有机会跟更多的同学交流。